B-22 - LE CHANGEMENT AGILE : REPÈRES ET LEVIERS D’ACTION

1. Qu’est-ce que le changement agile ?

ALe changement agile se définit comme une démarche de transformation basée sur les principes d’adaptabilité, de réactivité, de co-construction et d’amélioration continue (Denning, 2018). Il permet aux universités, en l’occurrence les institutions d’enseignement, d’adopter des cycles courts, itératifs et évolutifs, réagissant rapidement face aux mutations environnementales et aux contextes complexes, instables et incertains.

2. Le changement agile, quelles caractéristiques ?

Le changement agile mobilise les acteurs éducatifs dans une logique d’expérimentation et de coopération. Ses caractéristiques se situent essentiellement à quatre niveaux :

- Itératif et répétitif : il s'appuie sur des cycles courts d’expérimentation, d’évaluation et de réajustement. La présence d’itérations rapides et fréquentes suppose, entre autres, l’évaluation par les pairs.

- Flexible et adaptatif : il cherche à anticiper et à réagir rapidement face aux imprévus, prenant en compte les besoins des responsables, des enseignants, des étudiants et des partenaires externes.

- Transversal : il transcende les barrières et les silos organisationnels, favorisant la coopération interdisciplinaire.

- Orienté valeur : il contribue à des améliorations concrètes et visibles, nécessitant un changement de posture des personnes et une réorganisation des processus.

3. Quelle méthodologie pour initier un changement agile en contexte universitaire ?

Le modèle du changement agile englobe trois phases : définition du changement et de son contexte, expérimentation et ancrage (Autissier et Moutot, 2022).

- La phase « Définir » est effectuée au lancement du projet afin de créer une intelligibilité du changement. En d’autres termes, responsables, enseignants-chercheurs et étudiants sont au courant du rôle qu’ils joueront tout au long du processus. À ce stade, il s’agit d’identifier les acteurs concernés par le changement, la culture au sein de l’institution d’enseignement, ainsi que les irritants, voire les obstacles qui risquent de provoquer une résistance, un malaise ou des tensions chez les parties prenantes.

- La phase « Expérimenter » englobe deux cycles : les ateliers participatifs et le pilotage du projet de changement.

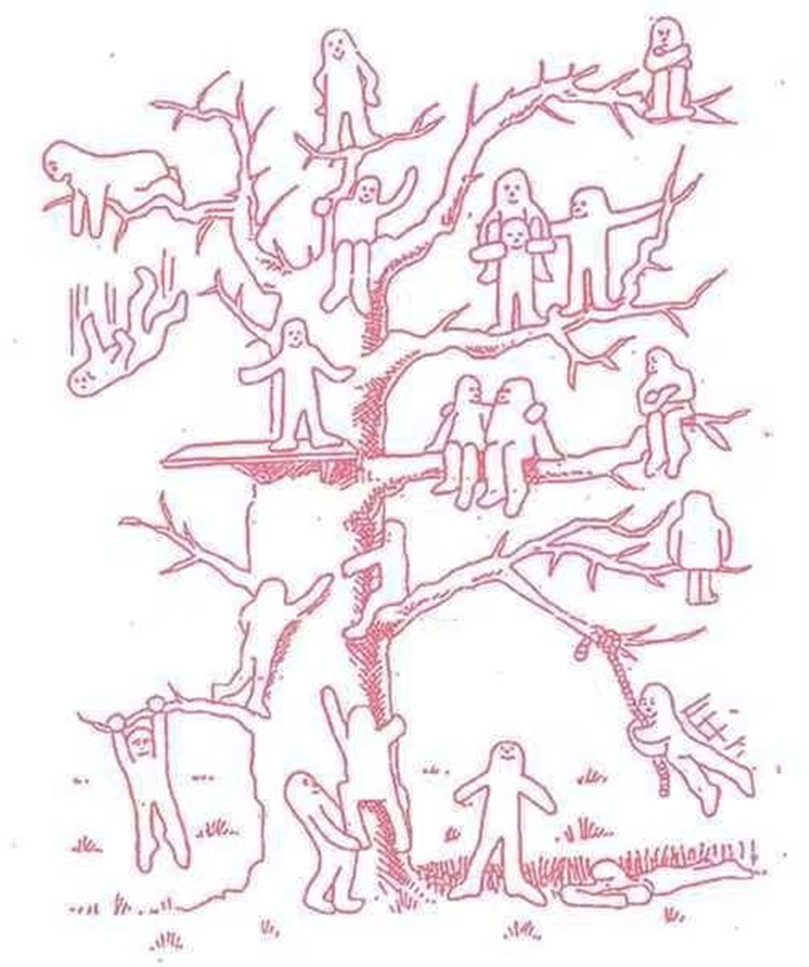

a - Les ateliers participatifs : Les ateliers participatifs donnent l’occasion aux acteurs susmentionnés de se retrouver dans le cadre de séances de travail, avec un script précis à l’appui selon l’objectif défini (Autissier et Moutot, 2022). L’illustration en annexe met en relief un exemple d’atelier, « L’arbre à personnages ». Chaque participant se positionne en identifiant le personnage sur l’arbre qui lui correspond, puis partage son ressenti par rapport au changement. Cela permet au porteur du projet de prendre conscience des tensions émergentes ou installées, et d’intervenir pour les résoudre.

b - Le pilotage : Quant au second cycle, le pilotage, il consiste à mesurer le changement mis en place et à analyser les résultats obtenus en vue de prendre connaissance des états d’avancement et, par suite, d’opter pour des ateliers ou des dispositifs d’accompagnement différenciés en fonction des résultats obtenus.

- La phase « Ancrer » vise à lister à l’instant l’ensemble des projets en cours qui sont au service du changement global de l’institution d’enseignement. Les outils de cette phase sont qualifiés d’inter-projets par opposition à ceux des deux autres phases qui relèvent de l’intra-projet. Ils sont produits selon une périodicité, généralement trimestrielle.

4. Quels seraient les freins au changement agile ?

Bien que le changement agile offre flexibilité et réactivité, il présente certaines limites à prendre en considération :

- Si les acteurs éducatifs ne sont pas formés à l’agilité, ils peuvent ressentir une instabilité continue et éprouver des difficultés à retrouver des repères dans un contexte en pleine mutation.

- L’adaptation récurrente à de nouvelles situations engendrerait chez les acteurs éducatifs une surcharge cognitive et émotionnelle, traduite par une fatigue psychologique, une lassitude et une démotivation qui peuvent atteindre le désengagement professionnel.

5. Vers de nouvelles perspectives

Pour conclure, le changement agile propose ipso facto un changement de paradigme qui invite à porter un nouveau regard sur l’apprentissage collectif. Cette approche nous incite à passer de la conformité à la créativité, de la prescription à l’adaptation et de l’individu isolé à l’équipe apprenante. Pour les institutions d’enseignement, c’est l’opportunité de redonner du sens au changement, en le connectant à la réalité du terrain, aux besoins des acteurs et à la transformation des pratiques, à une époque marquée par les avancées et les bouleversements de l’intelligence artificielle. L’heure serait à l’agilité comme culture d’ajustement permanent, en termes de « capacité à bouger (non pas simplement innover car de vieilles recettes peuvent redevenir pertinentes) en permanence, avec la bonne intensité, au bon moment, et de manière coordonnée tant en interne qu'en externe » (Barrand, 2006).

Bibliographie

- Autissier, D. & Moutot, J.-M. (2022). Chapitre 4. Les outils du changement agile (pp. 85–160). Dans Le changement agile. Vuibert.

- Autissier, D. & Moutot, J.-M. (2022). Les outils du changement agile. Dans D. Autissier & J.-M. Moutot (dirs.), Le changement agile (pp. 85-160). Vuibert.

- Barrand. J. (2006). Manager agile. S’adapter en temps réel à un monde en mouvement. Éditions d’Organisation.

- Denning, S. (2018). The Age of Agile: How Smart Companies Are Transforming the Way Work Gets Done. AMACOM.

Mirna El Hage

2025

ANNEXE