a-1 - élaboration de référentiels de compétences

1- Qu’est-ce qu’un référentiel de compétences?

C’est un document qui présente l’ensemble des compétences attendues à l’issue d’une formation.

Il comporte les compétences ainsi que leurs composantes (résultats d’apprentissage attendus niveau programme).

Le processus d’élaboration d’un référentiel de compétences suppose de définir le profil de sortie d’un diplôme, c’est-à-dire d’expliciter les compétences dont les diplômés devraient faire preuve à l’issue de la formation ; que celle-ci soit directement professionnalisante ou non.

Il ne s’agit donc pas d’idéologie, ni de mode, ni de révolution. Un référentiel n’est pas une fin en soi mais un outil qui sert à préciser, à expliciter, à évaluer, à améliorer une formation et à en assurer la cohérence. C’est une boussole, un repère, une référence pour une formation universitaire de qualité.

| Compétence | RAP / KPI |

| A- Construire de grands ouvrages publics: ponts, barrages, tunnels, aéroports, ouvrages maritimes etc. | A1. Répondre aux besoins du client de façon pertinente A2. Organiser les travaux de reconnaissance du terrain A3. Concevoir les plans architecturaux des ouvrages A4. Dimensionner les éléments structuraux A5. Réaliser les plans d’exécution A6. Exécuter et superviser les travaux |

| B- Etablir des politiques de transport public routier, aérien et maritime | B1. Anticiper les besoins du trafic par une étude rigoureuse B2. Appliquer en tout temps les normes de sécurité B3. Concevoir les projets en tenant compte des retombées économiques B4. Assurer les éléments de conservation du patrimoine |

| C- Gérer des projets de transport public routier, aérien et maritime | C1. Interpréter les données géologiques et topographiques C2. Concevoir les tracés C3. Dimensionner les éléments structuraux C4. Réaliser les plans d’exécution C5. Exécuter et superviser les travaux C6. Conserver le patrimoine |

| D- Gérer la qualité du trafic en termes de fluidité et de sécurité | D1. Respecter les normes de sécurité D2. Etudier l’impact environnemental des ouvrages D3. Respecter le confort des usagers et des riverains D4. Assurer le bon fonctionnement des ouvrages D5. Effectuer les travaux de maintenance et de réhabilitation |

| E- Assurer le management des grands projets | E1. Communiquer dans différentes langues E2. Planifier la gestion des projets E3. Mettre en place une politique financière E4. Gérer les ressources humaines E5. Faire preuve de leadership |

| F- Résoudre des problèmes scientifiques et techniques complexes | F1. Produire des études et des rapports en faisant preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse F2. Investir les avancées de la recherche en génie civil F3. Développer et adapter un outil de calcul F4. Proposer des solutions innovantes |

| G- Agir avec éthique et professionnalisme | G1. Appliquer les règles d’éthique relatives à la profession G2. Respecter les codes déontologiques G3. Gérer sa carrière |

2- Pourquoi un référentiel de compétences?

- Pour améliorer la qualité de la formation, car le référentiel permet :

- de préciser et d’expliciter la vision d’un cursus ;

- de montrer sa valeur ajoutée par rapport à d’autres universités ;

- d’assurer un programme adéquat, cohérent et progressif, de le réajuster (identifier les lacunes, ce qui n’est plus justifié, les regroupements possibles, les redondances, l’évolution des professions...) ;

- d’assurer une synergie et un décloisonnement entre les enseignements (image complète du puzzle, cohérence et articulation) ;

- d’informer les partenaires de la formation: superviseurs, maîtres de stage, etc. ;

- de faciliter l’interdisciplinarité, la mutualisation et les troncs communs ;

- d’améliorer les méthodes d’enseignement et d’accompagnement ;

- d’améliorer les méthodes d’évaluation des acquis des étudiants ;

- d’évaluer l’ensemble d’une formation pour la réajuster au besoin.

- Pour donner une meilleure visibilité et une meilleure lisibilité aux formations:

- Impact sur les étudiants:

- attirer des étudiants potentiels dans un marché très compétitif ;

- motiver les étudiants actuels et aider à leur réussite ;

- favoriser leur employabilité ;

- faciliter leur mobilité.

- Impact sur les employeurs:

- motiver les employeurs à embaucher les diplômés.

Ce processus est au coeur de la démarche qualité et au coeur des orientations internationales. C’est une exigence de l’accréditation d’une université, d’une faculté et d’un programme.

3- Quelles questions se poser en vue de construire un référentiel de compétences?

- Que font (ou feront) les diplômés de ce cursus à la sortie? Quels sont (ou seraient) les débouchés professionnels?

- Qu’est-ce qui est exigé actuellement et dans l’avenir (cinq prochaines années) pour la pratique de cette profession?

- Quelle est la valeur ajoutée de nos diplômés dans telle discipline par rapport à ceux d’autres universités? Quelles en sont les spécificités?

- Quel profil de sortie, donc? Quelles compétences?

4- Qui interroger?

- Les enseignants

- Les employeurs potentiels ou actuels

- Les anciens étudiants (points forts de leur formation, lacunes, souhaits, etc)

- Les regroupements professionnels: ordres, syndicats, associations...

- Les étudiants actuels...

5- Qu’est-ce qu’une compétence : (Niveau macro)

C’est :

- «Une combinaison dynamique de connaissances, d’aptitudes, de capacités et d’attitudes.»

- «Une capacité avérée d’utiliser les connaissances, les aptitudes et les capacités personnelles,

sociales et/ou méthodologiques dans des situations de travail ...», Guide ECTS. Cf. Site de

pédagogie universitaire de l’USJ.

- «Un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces

d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations.»

Jacques Tardif, 2006[1].

- «L’aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et

d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches.» Marc Romainville,

2012[2].)

La compétence:

- se situe au niveau d’un programme de formation (qui en comporte généralement entre

5 et 10) ;

- est synthétique, ni trop générale, ni trop détaillée ;

- implique la mobilisation de ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes) ;

- est orientée vers l’action ;

- est centrée sur l’étudiant ou le diplômé ;

- est relative à une situation (professionnelle) donnée ;

- signale un niveau de maîtrise : indique le niveau attendu de la compétence. Par exemple :

«Gérer l’établissement...» ou «Prendre part à la gestion de l’établissement...»)

A. Gérer l’établissement de façon efficace, proactive et

participative.

B. Assurer le développement éducatif et pédagogique dans une perspective de réussite

pour tous.)

A. Améliorer l’état de santé du patient par la mise en oeuvre

d’un traitement

ostéopathique.

B. Contribuer scientifiquement et qualitativement à l’évolution de la pratique

ostéopathique.)

Compétences et résultats d’apprentissage sont formulés dans une perspective centrée sur le diplômé et non sur ce que la formation souhaite développer.)

6- Qu’est-ce qu’un résultat d’apprentissage niveau programme - RAP: (Niveau méso)

C’est une composante (ou dimension) relative à une compétence donnée,

indiquant les

savoirs, savoir-faire et attitudes, selon le niveau de maîtrise attendu[5].

«Les résultats d’apprentissage décrivent [de manière vérifiable] ce que l’apprenant

doit normalement connaître, comprendre et être capable de faire après réussite d’un

programme de formation donné». Guide ECTS[6].

Les résultats d’apprentissage niveau programme - RAP sont formulés en

:

- verbes d’action ;

- signalant un niveau de maîtrise, indiquant le niveau de progression attendu. Par

exemple : «Appliquer des procédures...» ou «Développer des procédures...» ;

- centrés sur l’étudiant ou le diplômé ;

- contextualisés ;

- observables ;

- évaluables.

| Compétence | Résultats d’apprentissage niveau Programme - RAP |

|---|---|

| A. Gérer l’établissement de façon efficace, proactive et participative | RAP- A.1. Mettre en place des processus de gestion administrative des structures et services offerts par l’établissement scolaire |

| RAP- A.2. Développer des procédures de gestion des ressources humaines, adaptées aux différents types de postes et favorisant le partage des responsabilités | |

| RAP- A.3. Mettre en oeuvre des stratégies d’évaluation et de reddition de comptes participatives, visant l’amélioration continue | |

| RAP- A.4 Gérer les ressources matérielles et financières de l’établissement scolaire de manière efficiente | |

| B. Assurer le développement éducatif et pédagogique dans une perspective de réussite pour tous | ... |

| Compétence | Résultats d’apprentissage niveau Programme - RAP |

|---|---|

| A. Améliorer l’état de santé du patient par la mise en oeuvre ... d’un traitement ostéopathique | ... |

| B. Contribuer scientifiquement et qualitativement à l’évolution de la pratique ostéopathique | RAP- B.1. Contribuer activement à des collectifs de réflexion visant à faire évoluer les pratiques ... |

| RAP- B.2. Développer une démarche réflexive sur son activité professionnelle | |

| RAP- B.3. Produire des travaux réflexifs susceptibles d’être validés par des autorités scientifiquement reconnues... |

7- Qu’est-ce qu’un seuil de maîtrise ?

C’est le seuil d’acquisition attendu d’un résultat d’apprentissage. Il est

progressif.

La progression des apprentissages va de l’initiation à la maîtrise.

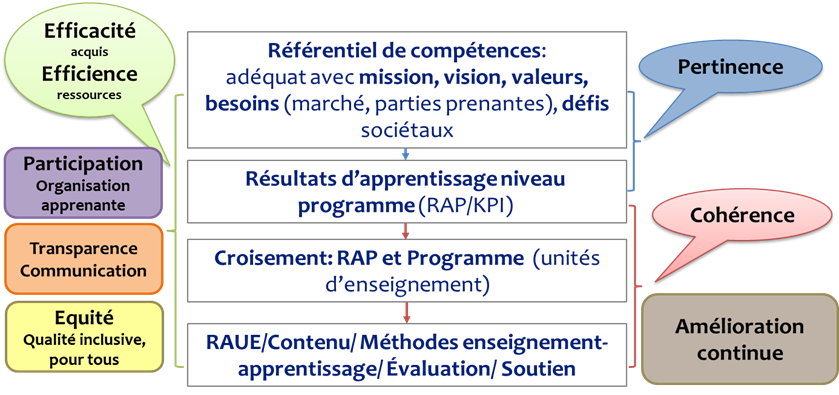

8- Schéma récapitulatif du processus d’élaboration du référentiel de compétences

9- Quelles questions se poser à l’issue de l’élaboration d’un référentiel de compétences?

- Autour de l’ensemble du référentiel:

- Répond-il aux objectifs d’un référentiel?

- Définit-il le profil de sortie du diplômé? Est-il un outil qui explicite et précise ce qui est attendu à l’issue de la formation?

- Indique-t-il la valeur ajoutée des diplômés de cette université par rapport à ceux d’autres universités? Quelles en sont les spécificités?

- Tient-il compte de ce qui est exigé actuellement et dans l’avenir (cinq prochaines années)

pour la pratique de cette profession?

- Les divers partenaires ont-ils été consultés? Enseignants, employeurs potentiels ou actuels, étudiants anciens et actuels, regroupements professionnels: ordres, syndicats, associations, etc?

- Autour des compétences:

- Répondent-elles à la définition : Aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches ?

- Répondent-elles aux critères de formulation?

- Sont-elles assez génériques? Synthétiques ? (Ni trop générales, ni trop détaillées)

- Sont-elles en nombre adéquat? (entre 5 et 10)

- Sont-elles orientées vers l’action?

- Sont-elles contextualisées? C’est-à-dire en lien avec une situation professionnelle?

- Les verbes ont-ils pour sujet le diplômé?

- Impliquent-elles la mobilisation de ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes)

- Où développons-nous (ou comptons-nous développer) chacune de ces compétences? Dans quelles unités d’enseignement ?

- Autour des résultats d’apprentissage niveau programme – RAP:

- Sont-ils des composantes, des déclinaisons des compétences?

- Sont-ils :

- formulés en verbes d’action ?

- centrés sur le diplômé ?

- signalant un niveau de maîtrise ?

- contextualisés ?

- observables ?

- évaluables ?

- Explicitent-ils les ressources à mobiliser : savoirs, savoir-faire et attitudes ?

Compétences et résultats d’apprentissage niveau programme

2. Déterminer les composantes du système et décrire leur fonctionnement

3. Proposer un plan d’actions techniques optimisé

4. Prendre en considération les enjeux industriels actuels mondiaux et régionaux sur le plan de l’alimentation

5. Prendre en considération les conditions locales (environnementales, économiques et sociales)

2. Gérer une équipe de travail et respecter un échéancier selon un calendrier planifié à l’avance

3. Contourner des contraintes du terrain imprévues

4. S’assurer que le système mis en place est opérationnel et fiable

2. Identifier les causes probables en les reliant aux signes (étiologie)

3. Analyser les facteurs impliqués dans le dysfonctionnement détecté

2. Appliquer les mesures correctives / informer les responsables des moyens d’application

2. Etablir un programme ou un plan d’actions préventives

2. Mettre en place des expérimentations scientifiques

3. Évaluer les résultats et la faisabilité économique de l’innovation

4. Intégrer les nouvelles technologies en étant capable de mettre à jour ses connaissances et de s’adapter aux évolutions technologiques, économiques et sociétales de manière continuelle

5. Contribuer à l’amélioration des procédés industriels et de la qualité finale des produits alimentaires (bonnes pratiques industrielles, HACCP, ISO...)

2. Transmettre des informations techniques ou scientifiques en appliquant les techniques de vulgarisation orales ou écrites (documents et manuels techniques)

3. Utiliser les outils d’information adaptés

2. Fixer les objectifs à atteindre pour assurer le développement

3. Décrire les actions à entreprendre pour répondre aux objectifs

4. Contribuer à l’amélioration des procédés industriels et de la qualité finale des produits alimentaires (bonnes pratiques industrielles, HACCP, ISO...)

2. Appliquer les lois et réglementations relatives à son activité

3. Mettre en oeuvre des systèmes de gestion administrative et financière (business plan, comptabilité, budget prévisionnel)

4. Gérer les ressources humaines

5. Adopter les techniques de communication (langues, outils informatiques...) adéquates pour les relations internes et externes

2. Mener des études de faisabilité (techniques et économiques)

3. Monter une entreprise

2. Traiter les déchets résiduels de toute activité de nature industrielle

3. Assurer la sécurité alimentaire et la qualité des aliments

4. Intégrer les règles d’éthique professionnelle, de conservation de l’environnement, d’hygiène et de santé dans ses activités

Finalité du programme

Ce programme de licence vise à former des infirmières polyvalentes qui exercent un jugement clinique permettant d’actualiser et d’adapter les soins à donner à la personne, à la famille et à la communauté vivant des expériences de santé, dans une perspective humaniste-Caring.

Référentiel de compétences

Le programme habilite les étudiants aux compétences suivantes :

C1: Exercer un jugement clinique infirmier

C2: Établir une relation thérapeutique adaptée à la personne / famille

C3: Collaborer avec les professionnels de santé dans toute situation de soin

C4: S’engager dans un processus de professionnalisation continu

C5: Exercer un leadership dans les soins

C6: Agir avec la personne/famille/ communauté pour le maintien et pour l’amélioration de

la santé

C7: Traiter toute activité avec rigueur scientifique

Compétences et résultats d’apprentissage niveau programme

10- Pour en savoir plus

- CARRÉ Ph. & CASPAR P. (ss la direction de) (2004), Traité des sciences et des

techniques de la Formation. DUNOD, 2ème édition.

- GARANT M. & SCIEUR Ph. (2002), Organisations et systèmes de formation. De Boeck

Université.

- GILLET P. (Ss la direction de). (1994), Construire la formation. Outils pour les

enseignants et

les formateurs. ESF Éditeur, 3ème édition.

- LABRUFFE A. (2005), Management des compétences. Construire votre référentiel.

AFNOR.

- TARDIF J. (2006), L’Évaluation des compétences. Documenter le parcWours de développement. Les Editions de la Chenelière.

- Sites Web

- KENNEDY D. (Mars 2009), Développer des curricula basés sur les Résultats d’apprentissage.

http://pedagogie-universitaire.blogs.usj.edu.lb/2013/04/19/developper-des-curricula-bases-sur-les-resultats-dapprentissage/

- CAFOC. Développement des compétences clés. (Cette lecture s’appuie sur le cadre européen qui

propose une perspective globale, situant la réflexion pour l’ensemble des contextes de vie et tout

au long de la vie.)

http://mpu.usj.edu.lb/category/referentiels-de-competences/

- Des référentiels de compétences innovants: Quelle appropriation par les enseignants. Article

publié dans le cadre du 5ème colloque: «Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur.

Enseigner, étudier dans le supérieur: pratiques pédagogiques et finalités éducatives.» Brest –

France 2008.

http://mpu.usj.edu.lb/category/referentiels-de-competences/

Nada MOGHAIZEL-NASR et Rima MAWAD

Révision 2025

1- TARDIF J. (2006) L’Évaluation des

compétences. Documenter le parcours de développement, Les Éditions de la Chenelière.

(Chapitre 1, p. 22).

2- Intervention sur L’approche par compétence à l’université, USJ 2012. Disponible

sur le site de pédagogie universitaire

de l’USJ.

3- Exemple adapté du référentiel de compétences du chef d’établissement. Université

de Sherbrooke.

4- Exemple adapté du référentiel des compétences de l’ostéopathe. Syndicat National

de l’Enseignement Supérieur en

Ostéopathie - SNESO 5- Cf. Annexe 2. Descripteurs de Dublin

6- Idem. Chapitre 3, p. 13

Annexe Chapitre A-I

Annexe 1

Les critères qualité pour un programme de formation

- a- La pertinence :

- - L’adéquation du programme avec la mission, vision et valeurs de l’institution

- - Le programme correspond aux besoins du marché, aux nouveaux défis sociétaux, et en phase avec les avancées de l’intelligence artificielle

- b- La cohérence :

- - Les unités d’enseignement (UE) sont alignées avec les résultats attendus du programme (RAP)

- - Les résultats attendus d’une unité d’enseignement sont explicités

- - Le contenu et les méthodes d’enseignement utilisées permettent d’atteindre les résultats attendus de l’UE

- - Les modalités d’évaluation de l’UE permettent d’évaluer l’atteinte des RAUE

- - Le soutien assuré permet d’accompagner les étudiants pour atteindre les RAUE

- c- L’efficacité et l'efficience:

- - Les étudiants acquièrent les compétences prévues à l’issue du programme

- - Les ressources mises en œuvre sont en cohérence avec les résultats escomptés

- d- La participation :

- - Le programme est élaboré avec la participation des parties prenantes (enseignants, employeurs potentiels ou actuels)

- e- La transparence et la communication :

- - Les compétences attendues sont communiquées aux étudiants, aux enseignants et au public

- f- L’équité :

- - Les méthodes pédagogiques favorisent l’apprentissage de tous les étudiants

- g- L’amélioration continue :

- - Le programme et les pratiques pédagogiques sont régulièrement évalués et améliorés

- - Le programme et les pratiques pédagogiques sont régulièrement évalués et améliorés

Annexe 2

Les «Descripteurs de Dublin»

A Joint Quality Initiative informal group, march 2002 (see: www.jointquality.org)

| Qualifications par cycle | Résultats ( «Outcomes» )[1] | Crédits ECTS |

|---|---|---|

| Qualifications du cycle court (à l’intérieur ou relié au 1er cycle) | Les qualifications qui certifient

l’accomplissement du cycle d’enseignement

supérieur court (à l’intérieur ou relié au 1er

cycle) sont décernées aux étudiants qui : - ont fait preuve de connaissances et de compréhension des problèmes dans un domaine d’études construit sur un enseignement général secondaire1 et qui correspond typiquement à un niveau qui s’appuie sur des manuels avancés ; ces connaissances s’inscrivent dans un cadre professionnel ou technique, dans un développement personnel et des études plus avancées pour terminer un 1er cycle - sont capables de mettre en application leurs connaissances et compréhension des problèmes dans des situations de travail - ont la capacité à identifier et à utiliser des données pour formuler des réponses à des problèmes concrets et théoriques bien définis - peuvent communiquer sur leur compréhension des problèmes, leurs aptitudes et activités avec des collègues, des supérieurs hiérarchiques et des clients - ont les aptitudes cognitives pour entreprendre des études plus avancées avec une certaine autonomie |

Approximativement 120 crédits ECTS |

| Qualifications du 1er cycle | Les qualifications qui certifient

l’accomplissement du 1er cycle sont

décernées aux étudiants qui : - ont fait preuve de connaissances et de compréhension des problèmes dans un domaine d’études construit sur un enseignement général secondaire (1) et qui correspond typiquement à un niveau qui, tout en prenant appui sur des manuels avancés, inclut certains aspects qui seront éclairés par la connaissance des avancées de pointe de leur domaine d’études - sont capables de mettre en application leurs connaissances et compréhension de manière à indiquer une approche professionnelle[2] de leur travail ou de leur métier, et révèlent typiquement leurs compétences[3] par l’élaboration et la présentation d’arguments et par la capacité à résoudre des problèmes dans leur champ d’études - ont la capacité à réunir et à interpréter les données pertinentes (habituellement au sein de leur champ d’études) pour nourrir des jugements qui comprennent une réflexion sur des questions sociales, scientifiques ou éthiques pertinentes - peuvent communiquer des informations, des idées, des problèmes et des solutions auprès de publics de spécialistes et de non-spécialistes à la fois - ont développé ces aptitudes cognitives qui leur sont nécessaires pour poursuivre des études plus avancées avec un haut degré d’autonomie |

Généralement 180 – 240 crédits ECTS |

| Qualifications du 2ème cycle | Les qualifications qui certifient

l’accomplissement du 2ème cycle sont

décernées aux étudiants qui : - ont fait preuve de connaissances et de compréhension des problèmes fondée sur et élargie à et/ou mettant en relief ce qui est typiquement associé avec le 1er cycle, et qui offre une base ou une occasion pour faire preuve d’originalité en développant et/ou en mettant en application des idées, souvent dans un contexte de recherche[4] - sont capables de mettre en application leurs connaissances et capacités, ainsi que leur capacité à résoudre des problèmes dans des environnements nouveaux ou inconnus, dans des contextes plus larges (ou multidisciplinaires) liés à leur domaine d’études - ont la capacité à intégrer les savoirs et à gérer la complexité, et à formuler des jugements avec des informations incomplètes ou limitées, mais qui supposent de réfléchir sur des responsabilités sociales et éthiques liées à la mise en application de leurs connaissances et de leurs jugements - peuvent communiquer leurs conclusions, ainsi que les connaissances et les raisonnements qui les sous-tendent, à des publics de spécialistes et de nonspécialistes, de façon claire et non ambiguë - ont développé les aptitudes à apprendre qui leur permettent de continuer à étudier d’une manière qui peut être largement auto-pilotée ou autonome |

Normalement 90 – 120 crédits ECTS – les exigences minimales devraient correspondre à 60 crédits ECTS au niveau du 2nd cycle |

| Qualifications du 3ème cycle | Les qualifications qui certifient

l’accomplissement du 3ème cycle sont

décernées aux étudiants qui : - ont fait preuve d’une compréhension systématique d’un domaine d’études et d’une maîtrise des aptitudes et des méthodes de recherche associées à ce domaine - ont fait preuve de la capacité à concevoir, à élaborer, à mettre en oeuvre et à adapter un processus de recherche substantiel avec une intégrité universitaire - ont fait une contribution par une recherche innovante qui élargit la frontière du savoir en développant un corpus substantiel de travail, dont une partie mérite une publication au plan national ou international dotée d’un comité de lecture - sont capables d’analyse critique, d’évaluation et de synthèse d’idées nouvelles et complexes - peuvent communiquer avec leurs pairs, avec la communauté universitaire dans son ensemble et avec la société en général au sujet de leur domaine d’expertise - peuvent être escomptés d’être capables de promouvoir, dans des contextes universitaires et professionnels, des avancées technologiques, sociales et culturelles dans une société de la connaissance |

Non spécifié |

Annexe 3

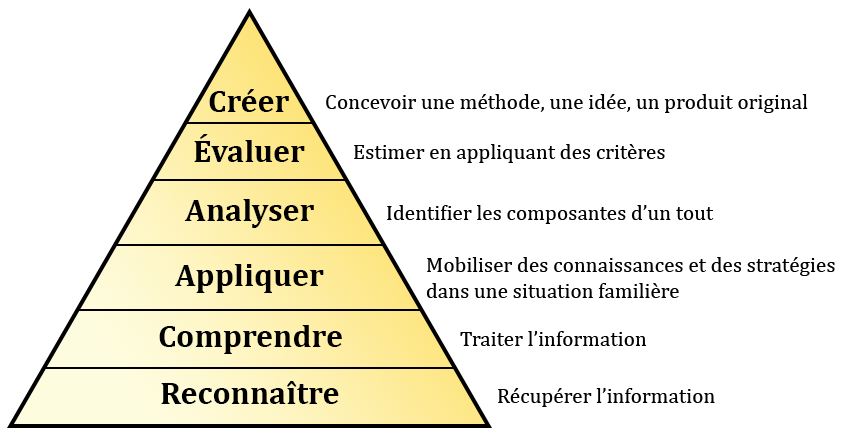

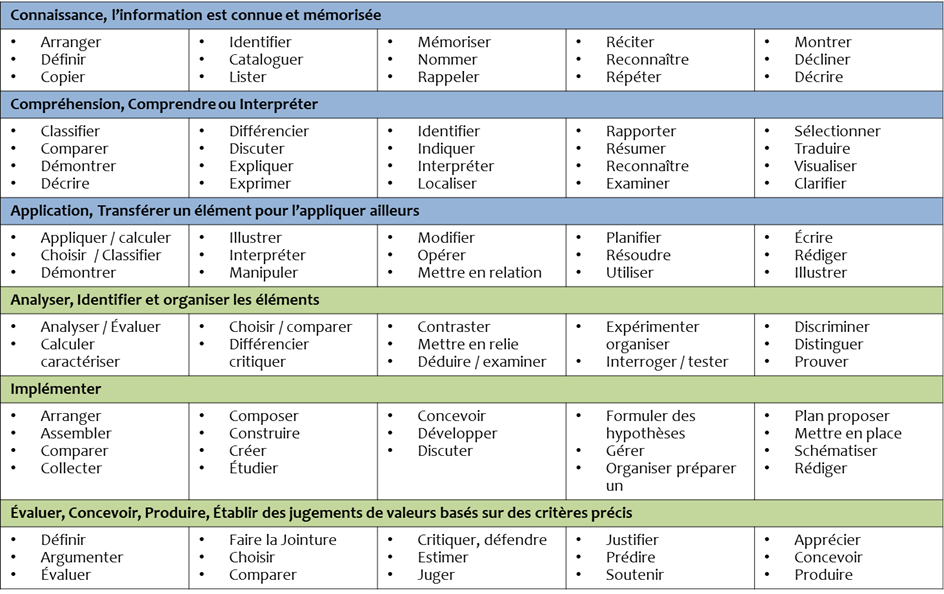

Taxonomies

Taxonomie inspirée de Bloom

Les six niveaux d’habiletés Intellectuelles - adapté de Bloom, B.S. (1969)

1er niveau : reconnaître, se rappeler :

Puiser dans sa mémoire à long terme des données factuelles.

- Nommer certains événements historiques en les accompagnant des dates

- Reconnaître et entourer les bonnes réponses

2ème niveau : comprendre :

Démontrer sa compréhension en établissant des liens significatifs entre ce que l’on se rappelle et une nouvelle tâche.

- Établir des liens entre ce qui est déjà connu et la nouvelle tâche

- Trouver des exemples (donner un exemple d’oeuvre d’art qui relève du mouvement cubiste

- Convertir une connaissance d’une forme à une autre

- Distinguer le vrai du faux (V/F; QCM)

- Résumer

- Faire des prédictions simples (Que pourrait-il se passer si l’on changeait cette étape? Cette caractéristique? Cet ingrédient?)

- Construire des modèles d’organisation de données

- Faire des comparaisons simples

- Expliquer les causes et les effets simples

3ème niveau : appliquer :

Appliquer ses connaissances ou sa compréhension à un exercice pratique en transférant une procédure apprise à une tâche familière ou non.

- Démontrez votre habileté à présenter vos découvertes avec le programme Power Point

- Trouvez l’origine de ...

- Cherchez une information sur ...

4ème niveau : analyser :

Fractionner ses connaissances sur un sujet en composantes et démontrer les liens unissant les parties entre elles et avec le tout.

- Reconnaître l’information la plus pertinente et la plus importante

- Distinguer les faits des opinions

- Distinguer les liens de cause à effet les plus complexes

- Organiser les parties d’un tout en système ou en structure

- Déterminer les points de vue, les perspectives, les opinions et les intentions sous-jacentes

- Organiser les données ou l’information en tableaux, diagrammes, cartes d’organisation d’idées ou en les utilisant pour analyser

5ème niveau : évaluer :

Excercer son jugement, détecter les éléments inappropriés et manquant de logique, démontrer son esprit critique.

- Détecter des faussetés ou des incohérences (Est-ce que les conclusions de cet historien ou homme de science sont logiques, compte tenu de l’information fournie? ou relève-ton des incohérences dans le discours, l’histoire, l’argumentation?)

- Déterminer les problèmes qui doivent être résolus (Quels sont les problèmes que pourrait causer la surpopulation? Quelles solutions devraient être apportées à cette situation? Pourquoi?)

- Porter un jugement adéquat sur l’efficacité ou sur la qualité de certains produits, procédures, arguments, modèles, théories, conclusions (Quelle est l’efficacité de ce régime alimentaire? Classez ces arguments du plus fort au plus faible. Évaluez une oeuvre d’art, un essai, une présentation, une performance musicale à l’aide d’une grille de critères.)

6ème niveau : créer :

Niveau le plus complexe et le plus stimulant sur le plan intellectuel.

- Produire un objet, une idée, une solution ou un processus nouveau ou original résultant d’une approche unique ou d’un regroupement inédit des éléments (le résultat doit répondre à des critères spécifiés à l’avance et aux exigences de la tâche.)

- Élaborer un plan détaillé, étape par étape, pour produire un objet, un projet, une solution à un problème, un projet de recherche ou un essai, un nouveau jeu (écrire une proposition détaillée pour un projet de technologie ou une oeuvre importante en art visuel; composer une trame musicale pour un film tiré de tel livre; revoir les plans de tel édifice pour le transformer en école; produire un plan détaillé et publier un nouveau type de journal.)

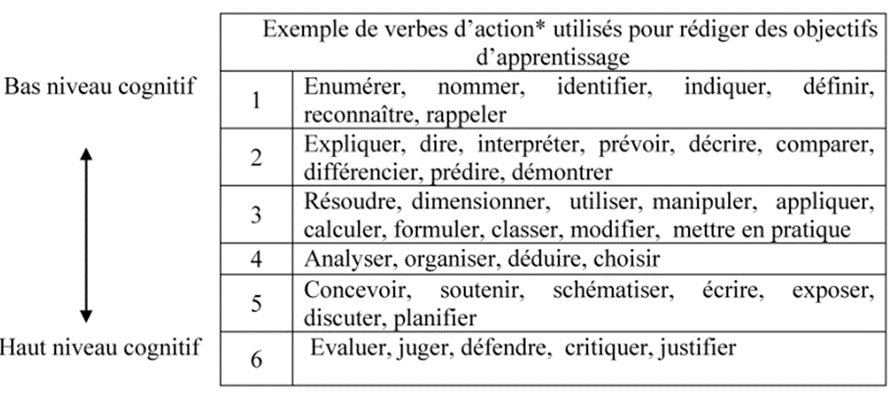

Taxonomie de Bloom hiérarchisée – Marcel Lebrun

* Les chiffres associés aux catégories de verbes correspondent aux niveaux de la taxonomie de Bloom

Choix de verbes

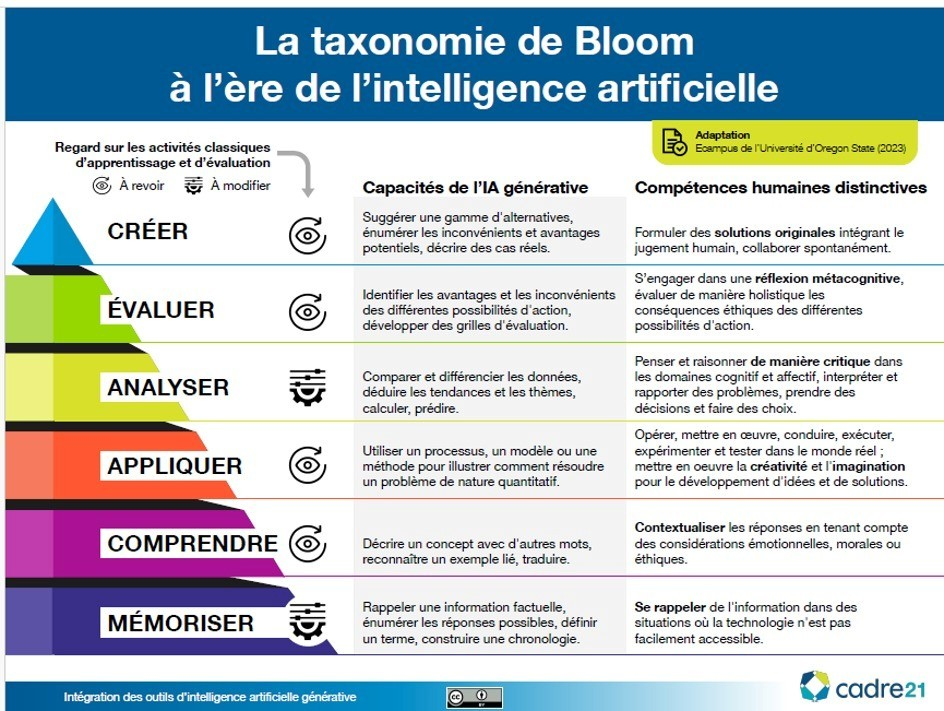

La taxonomie de Bloom à l’ère de l’intelligence artificielle

Traduction officielle DREIC, H Lagier

1- L’enseignement général secondaire intègre également la formation

professionnelle avec une composante

suffisamment générale.

(1) - La déclinaison des résultats de formation (« Learning Outcomes ») se fonde sur les «Descripteurs

de

Dublin» développés par la Joint Quality Initiative

2- Le mot « professionnel » est utilisé dans les descripteurs dans son acception

la plus large, reliée à ces attributs

pertinents pour entreprendre un travail ou un métier, et qui intègre la mise en application de certains

aspects de connaissances avancées. Il n’est pas utilisé par référence à ces exigences spécifiques liées

aux

professions réglementées. Ce dernier sens peut être rapproché du profil/des spécificités.

3- Le mot « compétence » est utilisé dans les descripteurs dans son acception la

plus large, qui permet une

graduation dans les aptitudes ou compétences. Il n’est pas utilisé dans son acception la plus étroite,

identifiée

uniquement sur la base d’une évaluation « oui/non ».

4- Le mot « recherche » est utilisé pour couvrir une large variété d’activités,

avec le contexte souvent relié à

un domaine d’études ; le terme est utilisé ici pour évoquer une étude ou une recherche précises fondée

sur

une connaissance systématique et une conscience critique du savoir. Le mot est utilisé de façon

inclusive afin

d’intégrer la gamme d’activités qui soutient un travail original et innovant dans toute la gamme des

domaines

académiques, professionnels et technologiques, y compris les humanités et les disciplines artistiques

traditionnelles, liées au spectacle et autres créations. Il n’est pas utilisé dans un sens limité ou

réduit, ou

uniquement relié à une « méthode scientifique » traditionnelle.