إنّ حرية التعبير هي حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، وهي حجر الزاوية لأي مجتمع حُرّ. لكن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ تفرض الدول قيودًا عليها لمنع خطاب الكراهية، وهو ما يثير جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا: إلى أي مدى يمكن فرض قيود على حرية التعبير دون انتهاكها؟ وهل قوانين مكافحة الكراهية تُستخدم أحيانًا لقمع الرأي المُخالف؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الأفراد ومنع تكميم الأفواه؟

أوّلا ً حرّية التعبير هي حق الفرد في التعبير عن آرائه وأفكاره دون خوف من العقاب، كما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن هذا الحق ليس مطلقًا، إذ تسمح القوانين بوضع قيود عندما تؤثر حرية التعبير على الآخرين سلبًا، مثل التشهير أو التحريض على العنف.

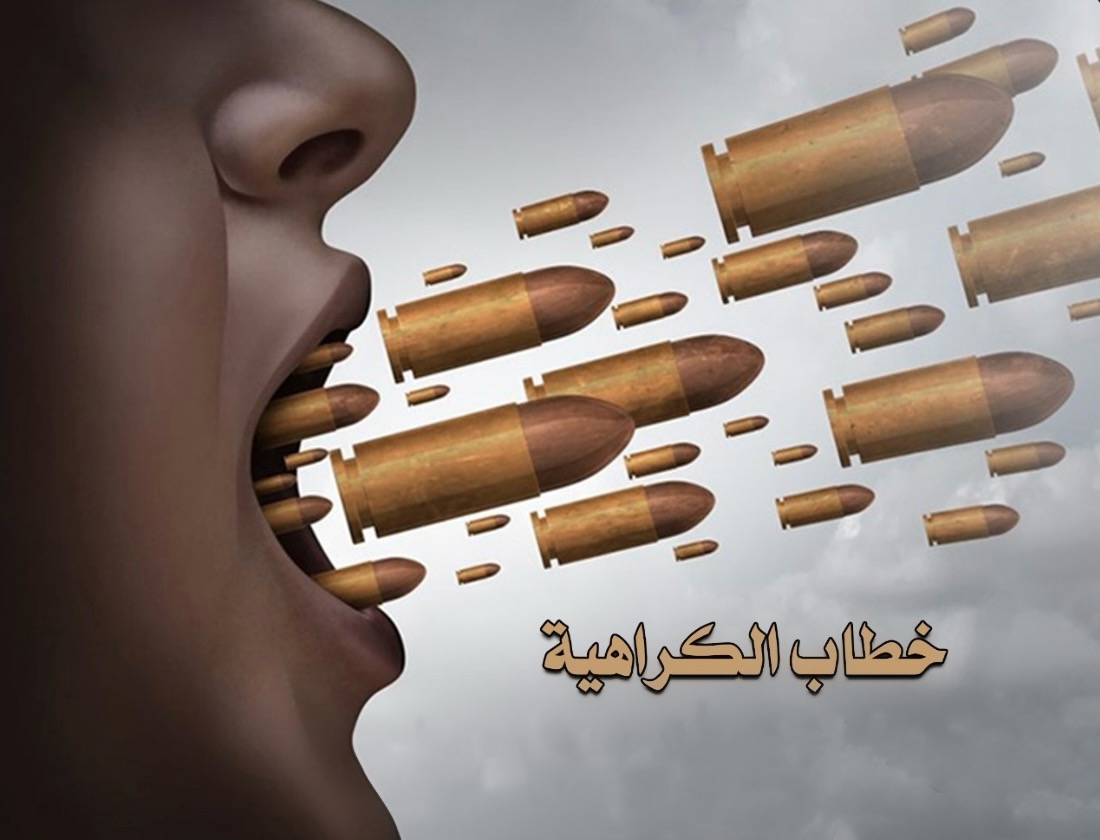

أمّا خطاب الكراهية فهو التعبير الذي يحضّ على الكراهية أو العنف ضد فئة معينة بناءً على العرق، الدين، الجنس، التوجه السياسي، الهوية.. ومن نماذجه الدعوة إلى العنف ضد جماعة دينية أو عرقية، نشر الأكاذيب لتشويه سمعة فئة معينة أو الإساءة للأقليات بطريقة تهدف إلى التحريض ضدها.

كيف تتعامل الدول مع هذه المعضلة؟

1) الولايات المتحدة تعطي الأولوية لحرية التعبير ويحمي الدستور الأمريكي أغلب أشكال الخطاب، حتى لو كانت مسيئة، باستثناء التهديدات المباشرة والتحريض على العنف والتشهير. وعلى سبيل المثال تَسمَح بمسيرات للجماعات العنصرية كـ”النازيين الجدد”، وهو ما يراه البعض تسامحًا مبالغًا فيه.

2)الدول التي تفرض قيودًا أكثر صرامة: أوروبا - ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة تُدرِج قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية، خصوصًا فيما يتعلق بالعنصرية ومعاداة السامية وإنكار الهولوكوست كما يُحظر استخدام رموز نازية.

3)في الدول العربية وبعض الدول الآسيوية يلتبسُ الأمر، فغالبًا ما تكون القوانين غامضة أو فضفاضة، مما يسمح للحكومات باستخدام “مكافحة خطاب الكراهية” كذريعة لتقييد حرية التعبير السياسية. من أبرز مظاهر ذلك تجريم انتقاد الدين أو الحاكم باعتباره "إثارة للكراهية".

إذاً كيف يمكن تحديد ما إذا كان خطاب معين يُعبّر عن رأي أو يحض على الكراهية؟ وأين يجب وضع الحد الفاصل حتى لا تتحول قوانين مكافحة الكراهية إلى أداة لقمع المعارضين؟

4)أمّا في لبنان فإنّ التنوع الطائفي والسياسي والثقافي يجعل أطيافه حساسة جدًا تجاه أي خطاب قد يُفهم على أنه إهانة أو تحريض. مع العلم، أنّ الدستور اللبناني يكفل حرّية التعبير. وفي الواقع فإنّ هذه الحريّة ليست مطلقة، وغالبًا ما تصطدم بجدار الطائفية، والانقسام السياسي. فالدستور اللبناني ينص في المادة 13 على أن “حرية إبداء الرأي قولًا وكتابةً، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأسيس الجمعيات، مكفولة ضمن دائرة القانون". والقول "ضمن دائرة القانون” يعني وجود قيود. كما أنّ القوانين المنظمة لحرية التعبير وخطاب الكراهية هي: قانون العقوبات الذي يحتوي مواد تُجرّم: التحقير والشتم والقدح (المواد 384 إلى 387)، إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية (المادة 317)، وقانون الإعلام والمطبوعات الذي يُجيز ملاحقة الصحافيين في حالات "الإساءة للدين أو الشخصيات الرسمية”. لكن، لا يوجد قانون لبناني مستقل يُعرّف “خطاب الكراهية” بشكل واضح، ما يفتح المجال لاجتهادات قضائية واسعة، بل وأحيانًا لاستنسابية في التطبيق. هذا على مستوى النصوص القانونية.

وفي الواقع العملي بين الحرية والتجريم قد يُستخدم خطاب الكراهية بشكل واضح خلال الحملات الانتخابية، التغطيات الإعلامية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يتخذ شكل التحريض الطائفي أو التخوين السياسي، بخاصة في ظل الانقسام الحاد بين الأحزاب هنا نصل إلى إساءة استخدام القوانين، ففي بعض الحالات، تُستَخدم تهم “القدح والذم” أو “المساس بالكرامات” لقمع الصحفيين، الناشطين، المعارضين السياسيين، كمحاكمة أفراد لمجرد انتقادهم رموزاً دينية أو سياسية، حتى من دون تحريض صريح على العنف.

على سبيل المثال الوزير جورج قرداحي الذي قال "إن الحرب على اليمن عبثية، ويجب أن تتوقف، لأنها تؤدي إلى مآسٍ إنسانية” وذلك في شهر آب من عام 2021 قبل تعيينه وزيراً للإعلام، فهو لم يُهاجم فيها أحداً ولم يكن خطابه تحريضيًا أو فيه كراهية، بل عبّر عن رأيه السياسي وهذا يكفله القانون وحقوق الإنسان. ولكن اعتُبرت تصريحاته “إساءة إلى السعودية والإمارات”، وحدثت أزمة دبلوماسية واسعة أدّت إلى إِقالتِه في النهاية، تحت تأثير الضغوط السياسية الخارجية.

وهذا يُؤكّد أن لبنان بحاجة إلى تعزيز استقلالية حرية التعبير من التدخلات السياسية، سواء أكانت داخلية أم خارجية، وتحصين الرأي السياسي من العقوبات السياسية غير القانونية.

إنّ المُشرّع والقانون اللبنانيَّين أمام أخطار وتحديات كثيرة بسبب الغموض في النّصوص القانونية: المادة 317 مثلاً تُعاقب مَن “أثار النعرات الطائفية”، لكن دون تعريف دقيق، مما يسمح بتفسير واسع قد يُهدد حرية التعبير؛ وبسبب غياب المعيار الواضح الذي يُميز بين الرأي المشروع (حتى لو صادم) وبين التحريض الفعلي على الكراهية أو العنف مما يؤدي إلى غياب التوازن بين الحماية والحرية.

إنّ الطائفية تُستخدم كعامل ضغط، فبعض الخطابات تُمنَع لأنّها تُزعج جماعة دينية، وليس لأنها تحرّض فعليًا على العنف، فهذا يخلق ازدواجية في التعامل مع حرية التعبير، بحسب مَن المتكلِّم ومَن المتضرِّر!

هل يحتاج لبنان إلى قانون جديد؟

نعم، والأسباب عديدة منها:

1) تعريف خطاب الكراهية بدقة، منعًا للخلط مع حرية التعبير.

2)وضع معايير واضحة للتجريم لمنع إساءة استخدام القوانين.

3) حماية حرية النقد السياسي والإعلامي من الملاحقة تحت حجج أخلاقية أو دينية.

4) التمييز بين الرأي المشروع والنقد القاسي وبين التحريض الصريح على العنف.

5)ضمان المساواة في التطبيق: لا يجوز أن يُحاسَب مواطن ويُعفى آخر فقط لاختلاف انتمائه السياسي أو الطائفي.

6)فرض عقوبات متدرّجة، بحيث لا تكون العقوبات قاسية إلا في حالات الخطاب الذي يقود إلى جرائم خطيرة.

والأهمّ من سنّ قوانين للعقوبات في هذا المجال هو التثقيف والتوعية ليُوازن المرء بين الحُرّيّة والمسؤولية، لأنّ تغيير العقلية أكثر تأثيراً وفعاليّةً من فرض الرّقابة.

المطلوب هو تشريعات ذكية ومتوازنة، وتطوير القوانين القائمة، تضبط الامور لترسيم الحدّ الفاصل بين حرّية التعبير كحق أساسي وخطاب الكراهية المرفوض مع تطبيقها بعدالة، واستبعاد الاستنسابية السياسية.

فقط عندها يمكننا أن نقول إن لبنان يحمي كرامة الإنسان، دون أن يُسكِت صوته. وقوانينه ودستوره قادرة على تفريق بين النّقد القاسي والخطاب الخطير.

إنّ مسألة "مكافحة خطاب الكراهية " ستظلّ سيفاً ذا حدّين حتى تحقيق الانجاز القانوني.